|

©

Куцева Н. В. │ Сайт «Элементарные частицы»

разработан в рамках ВКР магистра |

Сцинтилляционный детектор

Одним из первых приборов визуального наблюдения

ионизирующих частиц был сцинтилляционный

детектор. Метод основан на

регистрации кратковременных вспышках света (сцинтилляций) до

![]() ,

возникающих в некоторых веществах (сцинтилляторах)

при попадании в них заряженной частицы.

На

заре ядерной физики сцинтилляционный

метод использовался У. Круксом*

и Э. Резерфордом для

регистрации

α-частиц

на флуоресцирующем экране. Обычно в сцинтилляционных

детекторах используются кристаллы некоторых

неорганических веществ: ZnS,

активированный серебром, для

α-частиц;

NaI и

CsI,

активированные Tl, –

для

β-частиц и

γ-квантов. Из органических –

антрацен и пластмассы для

γ-квантов.

,

возникающих в некоторых веществах (сцинтилляторах)

при попадании в них заряженной частицы.

На

заре ядерной физики сцинтилляционный

метод использовался У. Круксом*

и Э. Резерфордом для

регистрации

α-частиц

на флуоресцирующем экране. Обычно в сцинтилляционных

детекторах используются кристаллы некоторых

неорганических веществ: ZnS,

активированный серебром, для

α-частиц;

NaI и

CsI,

активированные Tl, –

для

β-частиц и

γ-квантов. Из органических –

антрацен и пластмассы для

γ-квантов.

|

*У. Крукс (1832-1863 гг.) – английский физик и химик. В 1903 году им был изобретён спинтарископ (от греч. σπινθήρα — искра и σκοπέω — смотрю, наблюдаю) – первый прибор для визуального наблюдения быстрых α-частиц, который стал родоначальником всех сцинтилляционных счётчиков быстрых заряженных частиц. В настоящие время в физических экспериментах он не применяется. Но в своё время этот прибор сыграл существенную роль в установлении строения атома в экспериментах в экспериментах Гейгера — Марсдена, на основании которых в 1911 году Э. Резерфорд предложил планетарную модель атома.

Основными элементами этого прибора являются: зёрнышко радиевой соли (1), укреплённое на конце металлической проволоке (2) перед экраном (3) из фосфоресцирующего цинка. Падая на поверхность экрана быстрая α-частица, порожденная, например, α-распадом ядер природного урана, вызывает слабую световую вспышку, которую можно наблюдать адаптированным к темноте невооружённым глазом или с помощью лупы невысокого увеличения. При множественных столкновениях α-частиц с экраном глаз видит настоящий дождь из вспыхивающих и исчезающих светящихся точек, которые придают экрану вид звёздного неба. |

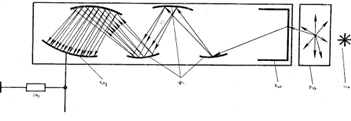

Основным элементом сцинтилляционного детектора служит фотоэлектронный умножитель – устройство, преобразующее световой сигнал в электрический.

Принцип действия этого детектора состоит в следующем. Попадая в сцинтиллятор, заряженная частица наряду с ионизацией атомов и молекул вещества, возбуждает их. Возвращаясь в невозбуждённое (основное) состояние атомы испускают фотоны видимого света (вспышки света). Излучаемый свет через световод направляется на фотокатод фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). Из материала фотокатода выбиваются фотоэлектроны, которые разгоняются электрическим полем и умножаются за счёт выбивания электронов на динодах. В результате чего на аноде ФЭУ возникает электрический импульс, который далее усиливается и регистрируется. Детектирование нейтральных частиц (нейтронов, γ-квантов) происходит по вторичным заряженным частицам, образующимся при взаимодействии нейтронов и γ-квантов с атомами сцинтиллятора.

Схема сцинтилляционного детектора:

1-источник излучения, 2-сцинтилятор, 3-фотокатод, 4-диоды, 5-анод